我与文学结缘,是在蒙昧初开的幼年时期。应该是识字以后的八岁左右吧,那天,母亲带着姐姐和我到镇街之外的村庄走亲戚,出门前从同学手中得到一本《董存瑞》,开本比一般小人书大一点,不厚,有插图,属于纪实文学吧。就捧着边走边看,看得津津有味,几次落在后面,让母亲反复催促。看完了,亲戚家也走到了。这是记忆中第一次阅读课外文学类书籍。

我与文学结缘,是在蒙昧初开的幼年时期。应该是识字以后的八岁左右吧,那天,母亲带着姐姐和我到镇街之外的村庄走亲戚,出门前从同学手中得到一本《董存瑞》,开本比一般小人书大一点,不厚,有插图,属于纪实文学吧。就捧着边走边看,看得津津有味,几次落在后面,让母亲反复催促。看完了,亲戚家也走到了。这是记忆中第一次阅读课外文学类书籍。

如果对生命历程的第一个十年用一个字来概括的话,这个字对我来说就是“饿”。这个“饿”包括两个方面:吃不饱和能读到的书太少。那些年属困难时期,粮食紧缺,吃不饱的情况比较普遍。能读到的书太少的原因,大概是书出版得少,农村乡镇,买书、读书的人少,加上好些书都被封禁,不让看了。曾经在一个同学家看到一本没头没尾、毛了边的《说唐》,赶忙借来,趴到床上一夜看完。那本农村版的《艳阳天》,也是凑在煤油灯前——那年月经常停电,一口气读到下半夜,尤其对肖长春和焦淑红相爱的情节感兴趣,第二天早上,发现两个鼻孔全是黑的。

语文和数学是我喜欢的两门课。中考,我是全考区第一。上高中的第二年,临潼全县统考,我的语文和数学又拿了个第一,被树为典型,考卷和作文在全县各中学巡回展览,还出席了临潼县和渭南地区的教育系统先进分子代表大会。文学写作才能的发现也是在上高中时期。我写的作文,几乎每次都被老师作为范文在班上朗读。那年,学校组织全校师生参观位于西安东郊灞桥洪庆的大地主“张百万”的故居,回来后要求写作文谈感受,我灵感涌动,竟然写出一首近一百行的长诗,这应当是我写的第一首诗歌,其中一句至今还清楚地记着:“凄风苦雨,送她离人间。”

那年月不仅书少,报刊杂志能看到的也不多。然而,大概是因在哪儿看到过的触动吧,远在大西北乡间一个中学上学的我,竟然自费订了一份上海的《解放日报》。这报总是晚三四天才到,还常常缺份不全,但上面登的文章,尤其是副刊文章,雅而美,文学性强,我爱读。这期间,我给县广播站投了一回稿,大概一周后的某天。吃晚饭的时候,挂在饭堂梁柱上端的有线广播响了,我的文章被一字一句地播了出来。不少同学听到了,我也听到了。这大概是我第一次发表作品——如果算的话,当然也是第一次得到稿酬——十多天后,收到两卷方格格稿纸。

那年月不仅书少,报刊杂志能看到的也不多。然而,大概是因在哪儿看到过的触动吧,远在大西北乡间一个中学上学的我,竟然自费订了一份上海的《解放日报》。这报总是晚三四天才到,还常常缺份不全,但上面登的文章,尤其是副刊文章,雅而美,文学性强,我爱读。这期间,我给县广播站投了一回稿,大概一周后的某天。吃晚饭的时候,挂在饭堂梁柱上端的有线广播响了,我的文章被一字一句地播了出来。不少同学听到了,我也听到了。这大概是我第一次发表作品——如果算的话,当然也是第一次得到稿酬——十多天后,收到两卷方格格稿纸。

1977年冬天,我参加了刚恢复的高考。也许是下乡时做过大队党支部书记的经历,志愿填报的是西北大学中文系的我,竟被先行选录高分生的陕西师范大学录到了该校的政治教育系——工作后又到西北大学读取了文学硕士,这是后话了。政教系的主课是哲学、经济学、科学社会主义等,我却不想丢掉痴爱的文学,甚至在入校不久就确立以文学写作为终身志向。之所以会有这样的确立,原因大致有四:一是自小就爱文学。二是受当时文坛一篇小说就能造成全国轰动效果的感染。三是国家政治风云多变,感觉从事文学事业比从事“政教”风险相对小些。第四条比较私密:觉得自己长得不帅,在女生面前没有多少优势,文学创作可以显示自己的才华,增加女孩子对自己的好感。

于是,就在学好本系课程的同时,一有机会就跑到中文系的教室里去听课,还尽量地多读中外古典名著、当代作家有影响的作品。寒窗四年,我常常是最后一个离开教室,踩着午夜后月光星辉回到宿舍。入睡前,还要打着手电筒看一阵子。于是,很快,告别了一点五的视力,一头浓发也开始“挥手从兹去”。

苦读的同时,也开始练笔。那会儿没有互联网,每写成一篇小说,就一笔一划,誊抄得整整齐齐,主动递到同学们手中,请阅读提意见,或者贴在宿舍楼门厅过道的墙上让大家看。那时中文系的文学社团创办了一个名为《渭水》的刊物,我就投了一篇写下乡时见到的,关中农村青年娶妻难现象的名为《婚愁》的短篇小说,没想到竟被该刊作为第二期的头条发出,时在1979年4月。这是我的第一篇成为铅字的文学作品,其鼓舞性是很大的。这之后,我又给校外的报刊投稿,至毕业时,先后发表了十篇作品。图片毕业时,本来已被分配到某学院任教的我,坚持让学校将我改分回临潼,只因该县文化局的文艺创作组可以接纳我。1982年到1983年,我又有十多篇作品面世,尤其是发表在省刊《延河》杂志上的《香火明灭》《皈依》两篇宗教题材小说,一定程度上,展示了自己的文学功力,产生了比较好的影响。于是,1984年春天,西安日报社扩版招揽人才,我便走上了副刊编辑的岗位。从此,日复日、年复年地阅读、修改、编发小说、散文、诗歌、评论等等,和文学、文字亲亲密密,直到2016年11月离岗退休。退休前,2014年10月,获得了由中华全国新闻工作者协会颁发的“从事新闻工作三十年”荣誉证书和纪念章;2015年2月,获得了由中国散文学会颁发的“散文编辑奖”。

苦读的同时,也开始练笔。那会儿没有互联网,每写成一篇小说,就一笔一划,誊抄得整整齐齐,主动递到同学们手中,请阅读提意见,或者贴在宿舍楼门厅过道的墙上让大家看。那时中文系的文学社团创办了一个名为《渭水》的刊物,我就投了一篇写下乡时见到的,关中农村青年娶妻难现象的名为《婚愁》的短篇小说,没想到竟被该刊作为第二期的头条发出,时在1979年4月。这是我的第一篇成为铅字的文学作品,其鼓舞性是很大的。这之后,我又给校外的报刊投稿,至毕业时,先后发表了十篇作品。图片毕业时,本来已被分配到某学院任教的我,坚持让学校将我改分回临潼,只因该县文化局的文艺创作组可以接纳我。1982年到1983年,我又有十多篇作品面世,尤其是发表在省刊《延河》杂志上的《香火明灭》《皈依》两篇宗教题材小说,一定程度上,展示了自己的文学功力,产生了比较好的影响。于是,1984年春天,西安日报社扩版招揽人才,我便走上了副刊编辑的岗位。从此,日复日、年复年地阅读、修改、编发小说、散文、诗歌、评论等等,和文学、文字亲亲密密,直到2016年11月离岗退休。退休前,2014年10月,获得了由中华全国新闻工作者协会颁发的“从事新闻工作三十年”荣誉证书和纪念章;2015年2月,获得了由中国散文学会颁发的“散文编辑奖”。

做编辑几十年,对汉语言文字的魅力有了深入骨髓的认知体验,也将自己的文学鉴赏力、文字表达力磨炼到了一个高度,还养成了敬重文字、从不马虎、努力“做到自己最好、做到别人做不到”的习惯。“为他人做嫁衣”之余,我当然也是踔厉发奋,笔耕不怠。粗略统计一下,从上世纪80年代至今,已发表各类作品两千多篇,出版著作三十多种。期间,1995年,成为中国作家协会会员;2002年,散文集《灵树婆娑》,以“将峻思、妙悟、深情与精当优美的文笔相结合”的特色,获全国首届冰心散文奖——这当是我的文学事业的一个“高光时刻”,很受鼓舞;2006年,我当选代表,出席了在首都北京举行的中国作家协会第七次全国代表大会。

做编辑几十年,对汉语言文字的魅力有了深入骨髓的认知体验,也将自己的文学鉴赏力、文字表达力磨炼到了一个高度,还养成了敬重文字、从不马虎、努力“做到自己最好、做到别人做不到”的习惯。“为他人做嫁衣”之余,我当然也是踔厉发奋,笔耕不怠。粗略统计一下,从上世纪80年代至今,已发表各类作品两千多篇,出版著作三十多种。期间,1995年,成为中国作家协会会员;2002年,散文集《灵树婆娑》,以“将峻思、妙悟、深情与精当优美的文笔相结合”的特色,获全国首届冰心散文奖——这当是我的文学事业的一个“高光时刻”,很受鼓舞;2006年,我当选代表,出席了在首都北京举行的中国作家协会第七次全国代表大会。

每个作家都会有代表作。我的著作代表作,是2008年由太白文艺出版社出版的三十七万字的长篇纪实文学《平民世代》(西安出版社2011年更名为《秦人家事》再版),该著有“一部引人入胜的家族史”“开启了理解民族文化传统新视域”“立体的家谱”“民间档案”“在中国散文史上有着重要的文献价值”之评。文章代表作有1999年发表于《都市》杂志的散文《天地苍茫一根骨》,该文有“作者深刻的思考、凝重的语言赋予了文章震撼人心的厚重感”之评,先后收入《当代散文精品1999》《中国当代散文排行榜》《中国首届冰心散文奖获奖作者作品选》等几十种选集,被全国各省区上万家教学单位用作阅读范文或中、高考练习试题。诗词歌赋代表作有2022年发表于《光明日报》的有“经典”“绝妙”之评的《中华字赋》等。

每个作家都会有代表作。我的著作代表作,是2008年由太白文艺出版社出版的三十七万字的长篇纪实文学《平民世代》(西安出版社2011年更名为《秦人家事》再版),该著有“一部引人入胜的家族史”“开启了理解民族文化传统新视域”“立体的家谱”“民间档案”“在中国散文史上有着重要的文献价值”之评。文章代表作有1999年发表于《都市》杂志的散文《天地苍茫一根骨》,该文有“作者深刻的思考、凝重的语言赋予了文章震撼人心的厚重感”之评,先后收入《当代散文精品1999》《中国当代散文排行榜》《中国首届冰心散文奖获奖作者作品选》等几十种选集,被全国各省区上万家教学单位用作阅读范文或中、高考练习试题。诗词歌赋代表作有2022年发表于《光明日报》的有“经典”“绝妙”之评的《中华字赋》等。

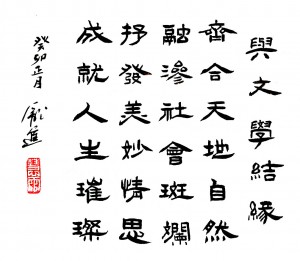

1988年(农历戊辰龙年)的一个机缘,我进入了龙凤文化研究领域。三十多年来,撰文、著书,办网站,利用多种传媒宣讲、推广,以创建性、系统性、全面性、理论性、普及性相结合的特色,将此项与中华民族、中华文明密切相关的研究,推向了一个至高点,有了“从民族文化的深渊大海中‘淘腾’出一门学问”“当代龙文化十杰”之誉。在我这里,文化研究与文学创作是双轮滚动,互相促进,彼此渗透,相得益彰:文化研究使我的文学创作深刻隽永,文学创作使我的文化研究喜闻乐见。图片写到这儿,我想从人类面临和必须处理的人与天(自然界)、人与人(社会)、人与己(自身)、人与神(超越界)四大关系,简要地谈一下我认知的文学的功能。人与天,文学常把我变成翻滚的云、呼啸的风、奔流的河、斑驳的树、鸣啭的鸟……人与人,文学使我与贤哲讲道、与文豪谈诗、与英雄俊杰议论世界风云,与平民百姓说柴米油盐酱醋茶……人与己,文学使我与自己的眼耳鼻舌身交朋友,使我心海踏浪、脑洞探险、在神经元的丛林里漫游……人与神,文学使我对话耶稣,悟觉佛陀,相会神仙,乘龙跨凤,翩翩飞升,溶入浩渺……总之,与文学结缘,我齐合天地自然,融渗社会斑斓,抒发美妙情思,成就人生璀璨。

庞进 1956年11月生于陕西临潼,先后求学于陕西师范大学和西北大学,哲学学士、文学硕士,西安日报社高级编辑。中国作家协会会员,陕西省作家协会理事,陕西省社会科学院特约研究员,加拿大中国笔会会员,加拿大西安大略出版社副总编辑。龙凤国际联合会主席,中华龙文化协会名誉主席,西安中华龙凤文化研究院院长,中华龙凤文化网主编。1979年开始文学写作和文化研究,至今发表各类作品两千余篇,著有《创造论》《中国龙文化》《中国凤文化》《中国祥瑞》《平民世代》《灵树婆娑》(获中国首届冰心散文奖)等三十余种。微信号:pang_jin